文 | 机器最前线

2025年8月25日,英伟达新发布的宣传片中,黄仁勋手持Jetson Thor,将其称为 “送给所有机器人的礼物”。

这份“礼物”足够重磅——基于Blackwell架构的它,让实时人机对话成为可能。

当天,英伟达正式推出专为物理AI和人形机器人设计的计算平台Jetson Thor,包含开发者套件Jetson AGX Thor和量产模组Jetson T5000。消息一经发布,即刻引爆全球市场。

那么,被黄仁勋誉为“机器人新大脑”的Jetson Thor,究竟为何物?

Jetson Thor 凭什么被称为“最强大脑”

Jetson Thor 是英伟达基于其Blackwell架构打造的一款高性能系统级芯片,它不是单纯的芯片,而是一个包含了芯片、开发套件和软件栈的完整计算平台。

你可以把它理解为一台高度集成、性能强悍的微型超级计算机,专门用来给各种机器人、自动驾驶车辆等需要与物理世界智能交互的设备提供“大脑”。

图片来源:英伟达官网

英伟达将其定位为机器人开发不可或缺的一环,与用于训练AI模型的DGX系统、用于仿真测试的Omniverse平台共同构成一个闭环,大幅降低开发成本、周期与风险。

从性能角度看,Thor的AI算力达到2070 TFLOPS,是前代产品Orin系列的7.5倍,相比十年前的产品更是达到了7000倍的性能提升。这种性能飞跃,使得机器人能够在设备端运行那些以前只能在服务器上运行的大型AI模型。

从能效角度看,3.5倍的能效提升,意味着开发者可以在有限的功耗预算内实现更多的计算功能,这对于移动机器人平台至关重要。其内存配置为128GB LPDDR5X,带宽273GB/s,并支持100Gbit/s以太网。

从生态角度看,英伟达提供了完整的开发到部署的循环,使用DGX系统训练AI模型,通过Omniverse平台在仿真环境中测试AI,最后部署到Jetson Thor上运行。这种端到端的解决方案是其他竞争者难以复制的。

英伟达通过Thor构建的,是一个从云端到边缘的统一计算架构。这不仅降低了开发复杂度,更重要的是大幅加速了机器人技术的迭代进化。

英伟达对Thor芯片的战略定位非常清晰,同时瞄准机器人计算平台Jetson Thor与自动驾驶计算平台DRIVE Thor两大市场。

在机器人领域,Thor意图为制造、物流、建筑、医疗保健等领域的下一代通用和人形机器人提供动力。在自动驾驶领域,DRIVE Thor则面向智能汽车市场。

Jetson Thor套件起售价为3499美元,约合人民币2.51万元,8月25日起面向全球客户开放售卖。DRIVE Thor目前已开放预订,9月开始发货。

这种价格定位保持了英伟达在高端芯片市场的一贯策略:为高性能计算提供顶级硬件,同时确保生态系统厂商能够获得足够回报。

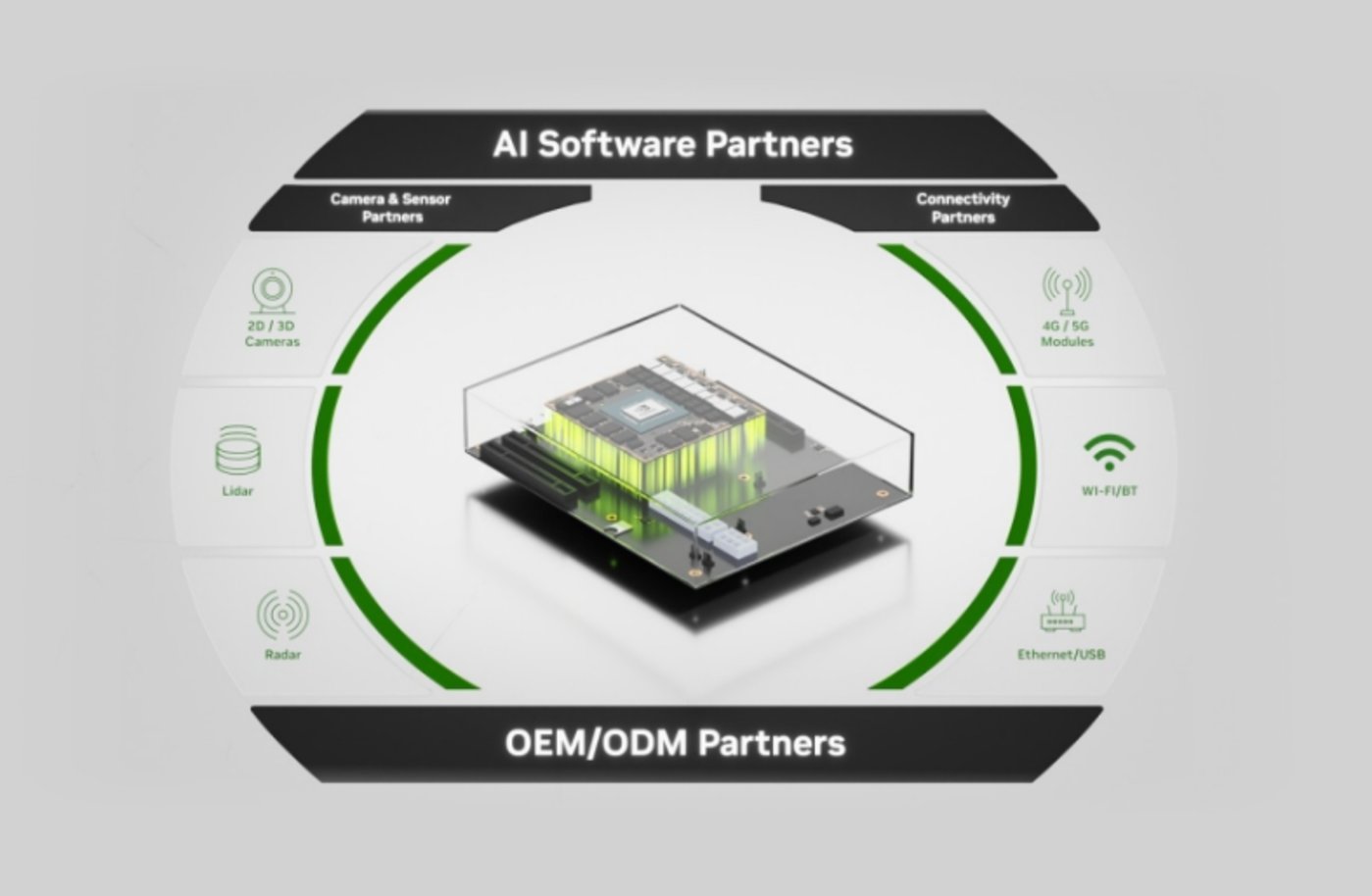

截至目前,NVIDIA Jetson平台及其机器人技术栈已吸引超过200万名开发者,并拥有一个由150多个硬件系统、软件和传感器合作伙伴组成的不断壮大的生态系统。

图片来源:英伟达官网

英伟达推出Jetson Thor并非偶然。

2025年上半年,机器人产业链融资活跃,融资事件达88起,同比增长近80%。产业爆发在即,对核心算力的需求呈指数级增长。

英伟达此时推出Thor,正是为了精准卡位这一波由经济要素驱动的智能化替代浪潮,为市场提供最强大的“大脑”,以满足即将到来的规模化应用需求。

首要原因还是其技术已经发展到“质变”的阶段。

Blackwell架构向下赋能了Jetson Thor,这种性能飞跃使得机器人在边缘端就能实时运行多模态大模型,如LLM、VLM,进行复杂的环境理解和智能决策,真正满足了“具身智能”对算力的苛刻需求。

最重要的,是为了抢占下一代人形机器人产业的标准定义权和生态制高点。

当前,全球人形机器人产业正处在百花齐放但群龙无首的爆发前夜,各大厂商的硬件平台、算法路线尚未统一。

通过提供这颗“终极芯片”,英伟达旨在让绝大多数机器人厂商都基于其硬件和Isaac软件生态进行开发,从而在产业爆发初期就确立其作为标准提供者的主导地位。

从AI计算到物理AI的野心延伸

英伟达的战略布局始终围绕着一个核心——加速计算。其发展轨迹清晰地展示了从通用GPU到人工智能计算,再到征服物理世界的演进路径。

2006年,英伟达投入巨大资金推出CUDA平台,允许开发者使用C语言等直接在GPU上进行通用计算,但它需要开发者改变编程习惯,且应用场景不明确,所以此举最初并不被看好。

当时没人会想到,它会为英伟达奠定未来的AI霸主地位。

早在人工智能浪潮兴起之初,英伟达就凭借其GPU的并行计算优势,悄然成为AI训练的基础设施提供商。CUDA计算架构的多年深耕,使英伟达构建了极高的软件生态壁垒,让全球开发者习惯了在英伟达的硬件上开发和部署AI模型。

随着自动驾驶技术的兴起,英伟达敏锐地捕捉到这一领域的巨大潜力,将其AI计算能力自然延伸至汽车领域。

从最初的DRIVE PX到后来的DRIVE Orin,再到现在的DRIVE Thor,英伟达在智能汽车市场的布局已持续近十年。

DRIVE Thor平台不仅承载着L4级自动驾驶的算力需求,更旨在整合智能座舱、车载信息娱乐等功能,实现“整车计算”的愿景。

这种布局的背后,是英伟达对“物理AI”时代的巨大赌注。

物理AI指的是那些能够与现实世界进行交互的人工智能系统,包括机器人、自动驾驶汽车等。

Thor芯片的设计理念正体现了这一战略——将数据中心的计算能力带到边缘设备,让机器能够实时理解、决策并与环境互动。

从财报数据来看,这一战略正在收获成效。虽然“汽车和机器人”业务目前仅占英伟达总收入的约1%,但其高达72%的年增长率显示出巨大的增长潜力。华尔街预计,在2026财年第二季度,英伟达的汽车与机器人业务板块同比增长率有望加速至80%。

更重要的是,这些业务与英伟达的核心AI业务形成了强大的协同效应,这种“云-边-端”一体化的战略布局,让英伟达在新兴的物理AI领域占据了先发位置。

通过Thor平台,英伟达正将其在虚拟世界的计算优势,扩展到物理世界的每一个角落。

新技术平台的价值需要通过市场应用来验证。

在海外,Boston Dynamics、Agility Robotics 和Amazon Robotics等巨头已率先部署,将其应用于物流、工业机械等领域,医疗设备巨头Medtronic 和 Meta 也在探索其潜力。

视线转回国内,生态同样火热。优必选、宇树科技、银河通用、智元机器人、傅利叶智能、豪恩汽电、联影医疗、万集科技等公司也都是Thor的首批合作者。

开发者争相购入Thor,因为英伟达提供的是完整的“机器人开发全栈生态”,用DGX训练模型、用Omniverse仿真测试、用Thor实体部署。这种“三计算机”工作流极大降低了试错成本和开发周期。

加入英伟达生态,也意味着与全球200万开发者和7000多家客户同行。正如宇树科技CEO王兴兴所言:“Jetson Thor带来的计算能力飞跃,对机器人在现实世界中实现导航与交互至关重要。”

喜忧参半的“洗牌时刻”

面对英伟达的强势入局,高通、华为、地平线等有实力的玩家并不会坐以待毙。

目前,类似华为“芯片+操作系统+算法”的全栈式解决方案,其在自动驾驶领域已占据一定份额,这种模式在某些强调安全、可控的B端和G端市场具备独特优势。

从长期来看,专门制造ASIC芯片的高通、博通和Marvell等公司还大有发展空间,摩根士丹利的分析师预计,到2025年,ASIC的市场规模将翻一番。

而地平线凭借其策略优势提供高性价比的芯片方案,并凭借更贴近中国市场的响应速度和本土化服务,满足车企快速迭代的需求,避免与Thor进行单纯的算力军备竞赛。

还有一些工业巡检、家用服务机器人等场景中,可能不需要Thor级别的性能,更注重功耗和成本。因此,在对算力要求并非极致,但对成本敏感的细分市场中,其他芯片厂商仍有广阔天地。

不过,随着全球领先的机器人企业都在转向Thor平台,Thor已经成为机器人“大脑”的事实标准。

但是,对于机器人厂商而言,情况又稍显不同。

对于联影医疗、宇树、银河通用等首批合作厂商,Thor提供了前所未有的强大工具,有望助其快速推出更智能、更强大的产品,在短期内形成竞争优势。

同时,其他机器人厂商产生了巨大压力,因为未来“含英伟达量” 可能成为新的估值标尺。Thor在提供强大性能的同时,也可能在一定程度上拉平硬件性能的差异。

当大家的“大脑”都同样聪明时,竞争焦点将更集中于上层算法的创新、对垂直场景的深度理解以及商业化落地能力。这意味着,厂商需要更快地将技术实力转化为切实可行的应用场景和盈利模式。

但是,芯片领域是一个极窄且极易形成垄断的领域,这意味着英伟达具备超强的定价权,英伟达的盈利预期越高,也意味着机器人厂商的资金压力和技术门槛更大,追赶者需要投入更巨资的研发。

行业进入“军备竞赛”新阶段,而对于那些尚在“襁褓”中的创业公司来说,可能意味着“时不我待”,形成了事实上的“出局”。

与此同时,一个更大的难题,摆在了所有中国机器人厂商的面前——英伟达,值不值得“托付”?

中美的科技竞赛意味着,过度依赖单一国外芯片,极大概率会成为终端厂商的命门,无论是2017年的中兴,还是2020年的华为,甚至是近段时间沸沸扬扬的H20“后门事件”,都给厂商蒙上了一层阴影,为了形成竞争优势去积极拥抱Thor,会不会是一次冒失的“饮鸩止渴”?

到时候,谁又能成为拯救行业的“华为”和“寒武纪”?

快报

快报

根据《网络安全法》实名制要求,请绑定手机号后发表评论